大豆是关系国计民生的基础性战略性农产品,对于我国粮食安全和油料油脂安全都有重要意义。据中国海关数据显示,2024年宏图优配,我国大豆进出口贸易总量为10510万吨,进口量为10503万吨,对外依存度高达83.57%。因此,提升国内大豆自给能力已成为一道关乎国家战略的必答题。

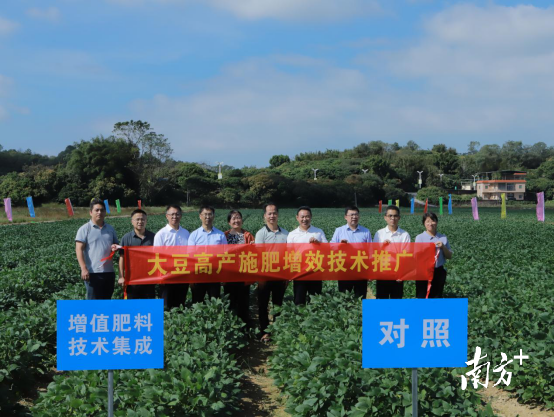

11月9日,2025广东科学施肥增效技术田讲所直播课暨大豆高产施肥增效技术推广活动在广州从化区鳌头镇湾扶村举行。来自多个高校院所的专家和深耕大豆施肥的行业人士,针对大豆的科学施肥展开技术分享。这场活动从大豆的科学施肥出发,从源头向科技要产能、向管理要效益,为探索大豆绿色高产高效路径指明了方向。

产业之困与科技破局:大豆增产的时代命题

我国是大豆的故乡,但如今却已成为全球最大的大豆进口国。活动开场,广东省农科院作物研究所副所长洪彦彬便用一组触目惊心的数据,揭示了这一严峻的现实:“我们大豆的对外依存度较高,83%需要进口。”这意味着,我国大豆产业的命脉在很大程度上受制于国际市场和供应链的波动,潜藏着巨大的风险。

洪彦彬进一步指出,在耕地资源红线的刚性约束下,企图单纯通过扩大种植面积来实现自给自足,无异于杯水车薪。“必须要通过单产提升”,他强调,科学施肥是实现“藏粮于地、藏粮于技”最直接、最有效的关键路径。

广东省农科院作物研究所副所长洪彦彬

如果将良种比作大豆高产的“芯片”,那么科学施肥就是激活这枚“芯片”的能量来源。然而,这条增产之路在广东乃至整个南方地区,都面临着独特的挑战。

华中农业大学资源与环境学院副院长、石磊教授对此进行了深刻的剖析。他指出,广东典型的高温、多雨、强光照气候,在带来生长季长的优势同时,也导致了土壤有机质分解快、积累难,普遍呈现酸化态势。

“与北方相比,广东等南方地区的土壤有机质含量还是比较偏低的。”土壤酸化不仅直接危害作物根系,更致命的是,它极大地降低了磷、钾、钙、镁、硼、钼等大中微量元素的有效性,导致“土壤虽含有,但作物吃不到”的营养困境。

“大豆要高产,施肥是关键,但绝不再是过去那种‘一炮轰’式的盲目施用。”石磊的话点明了传统施肥方式的弊端。他特别强调,大豆作为固氮作物,其养分需求规律与水稻、玉米等作物有本质区别,过量施用氮肥,反而会抑制根瘤菌的固氮活性。

因此,构建一套与区域自然条件、土壤特性及大豆自身生物学规律深度融合的精准施肥体系,已不再是简单的增产手段,而是关乎资源高效利用、环境生态友好与产业可持续发展的战略性抉择。

宏图优配

宏图优配

华中农业大学资源与环境学院副院长、石磊教授

系统方案与精准施肥:构建大豆绿色增产施肥新范式

这场大豆科学施肥田讲所直播课,从土壤根施到叶面补施,从养分平衡到农机农艺融合,构建了一套环环相扣、层层递进的大豆绿色增产施肥新范式。

打好土壤健康根基。保障作物健康的第一步就是为大豆生长构建一个舒适的生长环境。针对广东土壤的问题,石磊建议,首先,可以通过增施有机肥提升地力。其次,施用石灰改良酸性环境,将土壤pH值调整至大豆最适宜的5.5-6.5范围,解放被固定的养分。最后,在基肥上践行“轻氮重磷钾”原则,定制氮磷钾比例为8:12:15的专用配方肥,为作物前期生长提供均衡且精准的启动营养。

激活中微量元素潜能。在打好土壤基础之上,技术的精细度体现在对中微量元素,尤其是硼和钼的精准把控上。华中农业大学孙学成教授手持结满根瘤的豆株,进行了一场生动的现场教学。他指出,固氮酶的核心组分,直接决定根瘤的数量与固氮效率;硼则关乎花粉管萌发、开花结实及碳水化合物的运输。两者协同,是打破产量与品质瓶颈的“密钥”。

孙学成带领研发团队开发了系列信号传导型叶面肥,明确了大豆精准调控的精准方案。据介绍,该系列产品在传统钼、硼、磷钾肥料中,创新性地融入了从天然植物中萃取的特异性信号分子,信号分子的添加大大提高了养分利用效率。

“使用该套餐肥后,大豆根瘤数从平均8.0个跃升至15.8个,分枝数与结荚数均显著提升约30%,从生物学基础上为高产奠定了坚实基础。”孙学成介绍。

华中农业大学孙学成教授

据了解,该技术得到了国家重点研发计划“新型绿色增殖肥料创制与产业化”的支持。中国农业科学院农业资源与农业区划研究所李艳婷研究员指出,该项目聚焦主要农作物化肥利用率低、养分易损失等产业难题,设置五大创制课题,并同步建立标准化与评价体系。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所李艳婷研究员

课题主持人四川大学王新龙教授表示,课题组团队研制出的原位增值水溶肥,有效解决了磷与微量元素共存易沉淀的技术瓶颈,突破了传统硼、钼肥的局限,通过纳米化等信号传导技术为其“装上翅膀”,显著提升了吸收效率。田间示范表明,该新型微肥可有效促进大豆根瘤菌发育,未来将依托企业平台加快大面积推广应用。

四川大学王新龙教授

深度融合农机农艺。广东省农业科学院作物研究所大豆研究室副主任、索海翠研究员介绍了上述营养方案的实际应用效果:采用“种肥同播+信号传导叶面肥”技术集成的处理区,植株整齐均匀、叶色浓绿、结荚饱满,与传统撒施的对照区不仅外观、长势差异较大,在品质和产量上也大相径庭。索海翠进一步指出,广东地区建议使用华春6号、华春8号等适宜本土化栽培的品种。

广东省农业科学院作物研究所大豆研究室副主任、索海翠研究员

佛山市植宝生态科技有限公司总经理郭勇军介绍,公司与华中农大联合研发的信号传导肥料,核心在于打通营养在作物中的传导链路。目前无人机飞防已成为叶面肥施用的必然选择。“一台大疆T80每天可作业数百亩,极大提升了技术应用的效率和规模化可行性。”

佛山市植宝生态科技有限公司总经理郭勇军

从对国家粮食安全战略的深刻把握,到对区域土壤障碍的系统诊断,再到一套集成了“土壤改良-养分平衡-精准微调-机械施用”的绿色增产施肥新范式的提出与实证,本次田讲所清晰地勾勒出一条以科技创新驱动大豆产业内涵式增长的路径,未来将有力助推广东大豆单产实现新跃升,更将助力端稳“中国饭碗”、充实“中国油瓶”。

撰文:王志敏

来源:南方农村报社

淘配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。